当残疾者撕毁同情剧本:从抖音@莹崽~的争议看社会认知的褶皱

谢藏锋

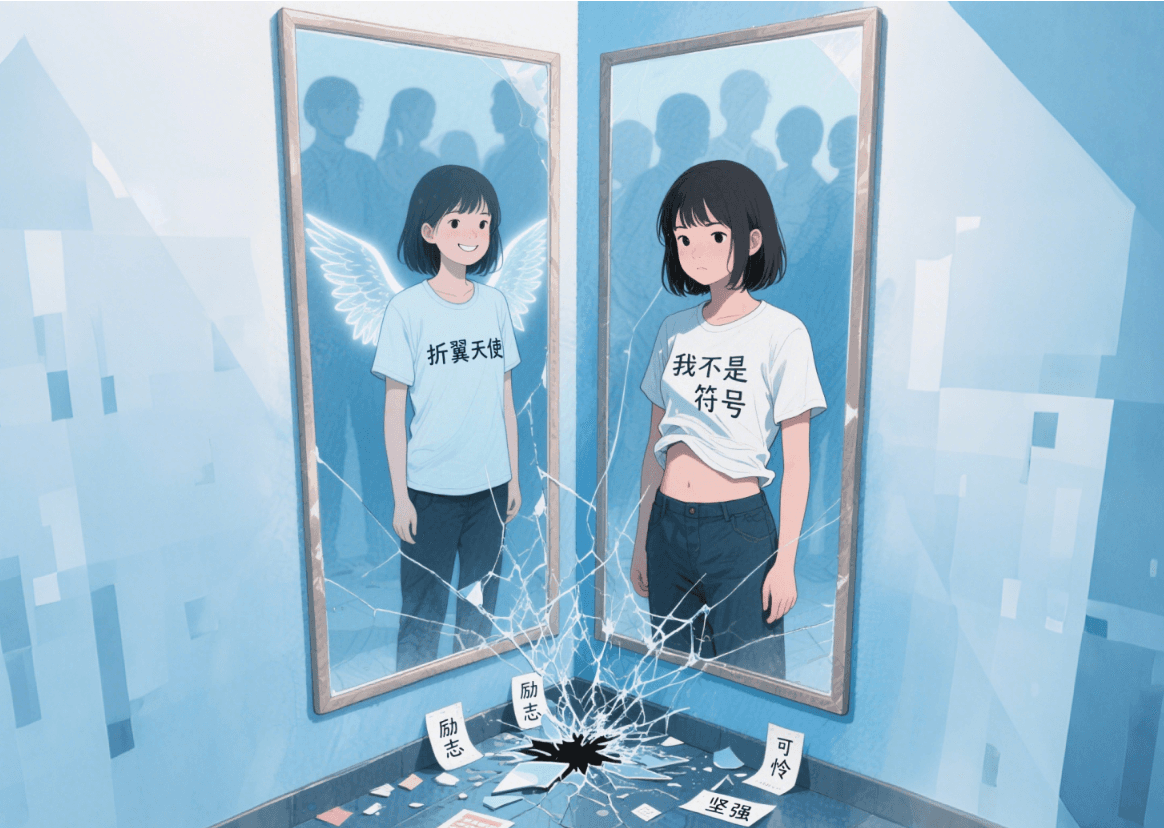

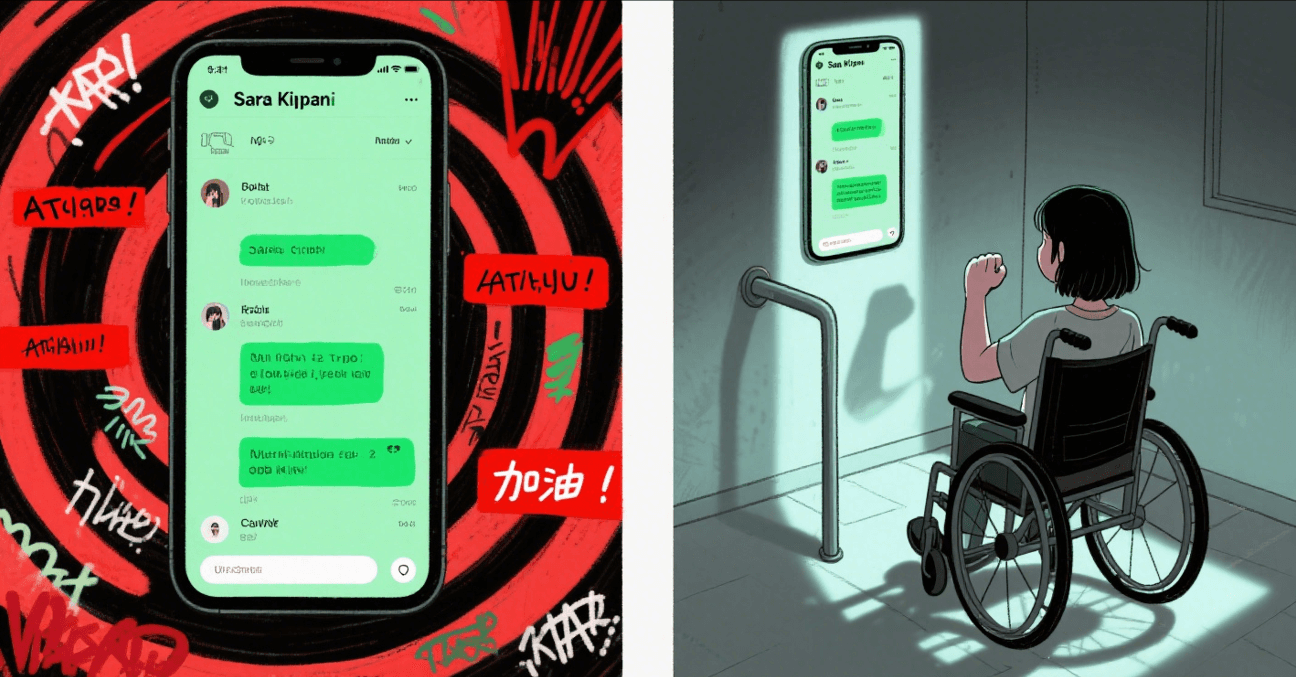

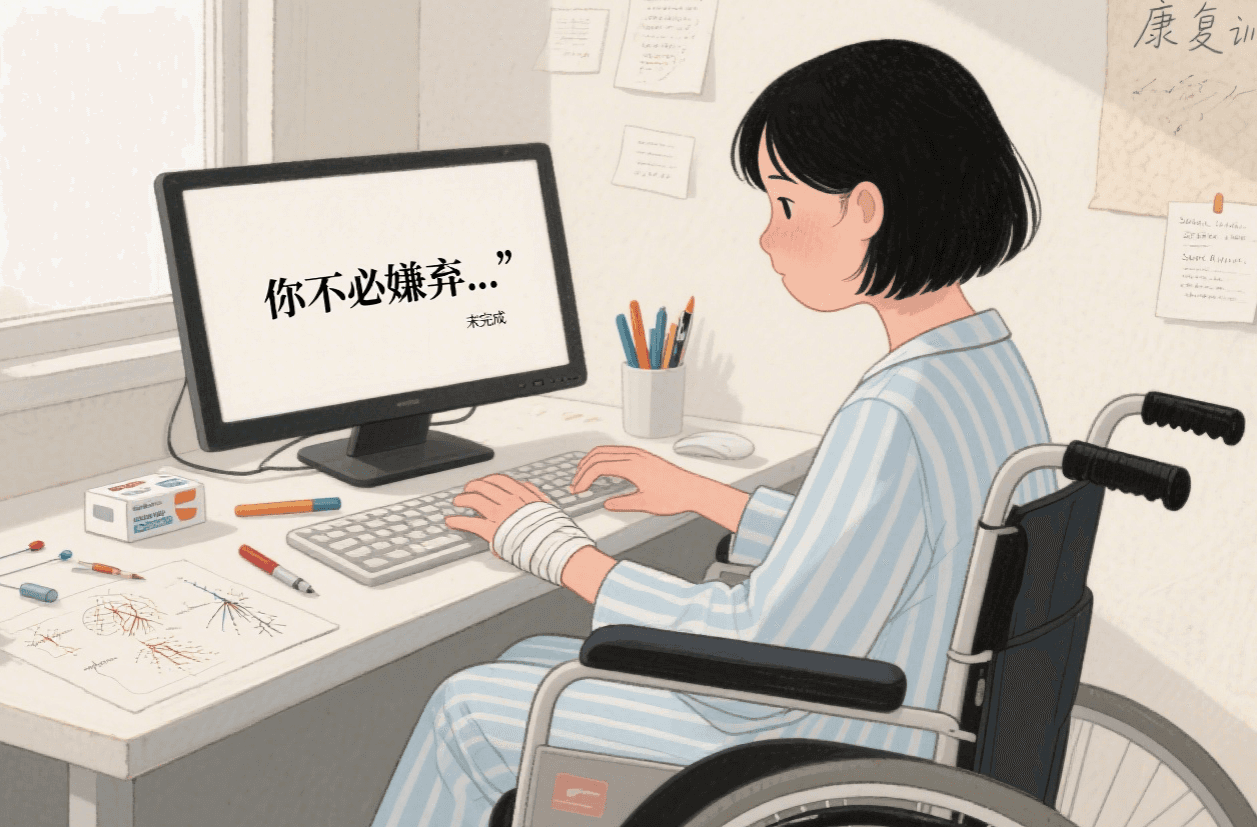

在山西太原的某个出租屋里,24 岁的高位截瘫女孩 @莹崽~正抱着手机疯狂删恶评。这个曾被网友称为 "折翼天使" 的女孩,如今因一条 "你不必嫌弃我的残疾,因为我不会成为你的妻子或朋友" 的视频陷入舆论漩涡,被网友骂的抬不起头。评论区从最初的 "加油" 刷屏,演变为 "虚空索敌"" 道德绑架 " 的声讨,甚至有人扒出她疑似乘坐黄毛改装的电驴出车祸致瘫的过往。这场看似普通的网络争议,实则折射出社会认知结构中根深蒂固的褶皱。

同情经济的悖论:从励志符号到流量商品

在短视频平台的算法逻辑里,残疾人博主往往被赋予双重使命:既是需要帮助的弱势群体,又是创造流量的励志符号。@莹崽~早期发布的康复训练视频,正是精准踩中了这种叙事期待 —— 镜头里她颤抖着用绑带固定手指练习握笔,背景音是 24 小时神经疼痛的喘息声,这种 "疼痛美学" 迅速为她积累了 3 万粉丝。网友们在评论区竞相展示善意:"妹妹加油"" 需要什么尽管说 ",甚至有人直接转账支持治疗。

这种 "同情经济" 的本质,是将残疾人的身体苦难转化为可消费的情感商品。当 @莹崽~开始带货时,商品橱窗里的助行器、止痛药与励志人设形成微妙互文。但这种叙事模式存在致命缺陷:一旦当事人试图突破 "感恩者" 的角色设定,就会触发公众的认知失调。正如社会学家戈夫曼指出的,当表演者偏离既定剧本,观众的第一反应往往是质疑其 "表演" 的真实性。

身份政治的困境:当残疾成为对抗性武器

争议视频的文案看似激进,实则暴露了残疾人身份政治的深层困境。@莹崽~将女权主义的 "对立话术" 移植到残疾议题,试图解构 "健全 - 残疾" 的二元对立,却意外触发了公众的道德敏感神经。网友们在评论区质问:"谁要娶你了?"" 你这是在侮辱帮助过你的人 "。这种反应背后,是主流社会对残疾人" 恰当行为 " 的隐形规训 —— 他们应该温顺地接受帮助,而不是主动定义自身存在的意义。

更耐人寻味的是,当 @莹崽~试图通过 "拒绝同情" 来重构主体性时,反而陷入了另一种身份陷阱。社会学家凯瑟琳・博加特的研究表明,残疾人的自我认同往往在 "耻辱感" 与 "自豪感" 之间摇摆,过度强调对抗性身份可能加剧社会疏离。这种困境在她后续的操作中愈发明显:删除 3 万条负面评论仅保留 6 千条赞美,将道歉声明包装成法律威胁,这些行为让她从 "受害者" 迅速转变为 "加害者" 的舆论形象。

认知褶皱的深层:文化基因与制度缺失的共振

中国社会对残疾人的态度始终存在着 "过度关怀" 与 "隐性歧视" 的吊诡共生。这种矛盾心理在 @莹崽~事件中体现得淋漓尽致:一方面网友们踊跃捐款展现 "集体主义" 的温情,另一方面又对她的 "不领情" 大加挞伐。这种认知褶皱的根源,在于传统文化中 "孝道" 与 "怜悯" 的混杂 —— 残疾人被视为需要家庭和社会 "照顾" 的对象,而不是拥有完整人格的公民。

制度层面的缺失进一步加剧了这种认知偏差。当 @莹崽~被扒出疑似乘坐黄毛改装的电驴飙车致瘫的过往时,公众的道德审判瞬间压倒了对隐私保护的关注。这种 "荡妇羞辱" 式的网络暴力,暴露出残疾人权益保护的法律真空:我国《残疾人保障法》虽禁止歧视,但对网络环境中的身份攻击缺乏具体规制。更值得深思的是,当残疾人试图通过自媒体发声时,往往缺乏专业的媒介素养培训,导致表达方式的失当。

破局之路:从 "悲情叙事" 到 "平等对话"

在大洋彼岸,美国残障权益运动正经历从 "社会模式" 到 "批判模式" 的转型。俄勒冈州立大学的研究表明,当残疾人以 "残障自豪"(Disability Pride)重构身份认同时,不仅能提升心理健康水平,还能推动社会态度的转变。这种转变的关键,在于将残疾视为多元人类经验的一种,而非需要被 "治愈" 的缺陷。

回到 @莹崽~事件,真正的破局点或许在于建立平等对话的公共空间。这需要三个层面的努力:首先,平台应建立残疾人内容创作的支持机制,避免算法将其简单归类为 "苦难内容";其次,公众需要学习 "悬置判断" 的能力,在面对残疾人的自我表达时,先理解其主体性需求而非急于道德审判;最后,残疾人自身也需要探索更具建设性的叙事策略,比如将焦点从 "身体缺陷" 转向 "生活智慧",正如无手女孩许方燕通过演示换卫生巾呼吁产品改良,这种具体的社会参与比抽象的身份对抗更具力量。

当 @莹崽~删除争议视频并道歉时,这场网络风暴看似平息,实则留下了更深层的思考:在一个 "流量为王" 的时代,残疾人该如何在保持尊严的同时获得社会支持?当同情与歧视的界限日益模糊,我们是否准备好接受残疾人作为平等的对话者?这些问题的答案,或许不在某个具体事件的是非判断中,而在于我们能否构建一个真正包容差异的社会认知框架。正如哲学家阿甘本所言,真正的平等不是消除差异,而是让差异本身成为平等的起点。