诬告者保研、受害者失学:武大 “性骚扰” 案撕开的是正义的遮羞布

谢藏锋

2025 年 7 月 25 日,武汉经开区法院的判决声像一盆冷水泼在持续两年的舆论火山上。那个在图书馆被指控 “性骚扰” 的男生肖某某终于等来清白,可他破碎的人生却再难拼凑。判决书上 “抓痒的高度可能” 几个字,揭开了一场精心策划的舆论陷阱,也撕开了我们这个时代最丑陋的伤疤。

被操纵的证据链:从皮肤病到社会性死亡

杨某的操作堪称教科书级的 “证据操控”。她故意从桌底拍摄模糊视频,遮挡肖某某腿部大片湿疹红斑,在录音里诱导对方写下 “做了下流事” 的道歉信,却刻意回避具体行为描述。更让人脊背发凉的是,她在诉讼期间高调宣布保研成功,还在朋友圈炫耀 “法律武器” 的运用技巧,甚至扬言 “要让他一辈子抬不起头”。这种将法律程序工具化的行径,让我想起了川大张某地铁诬陷案 —— 同样是偷拍、同样是舆论审判,同样用 “弱势群体” 身份掩盖真实恶意。

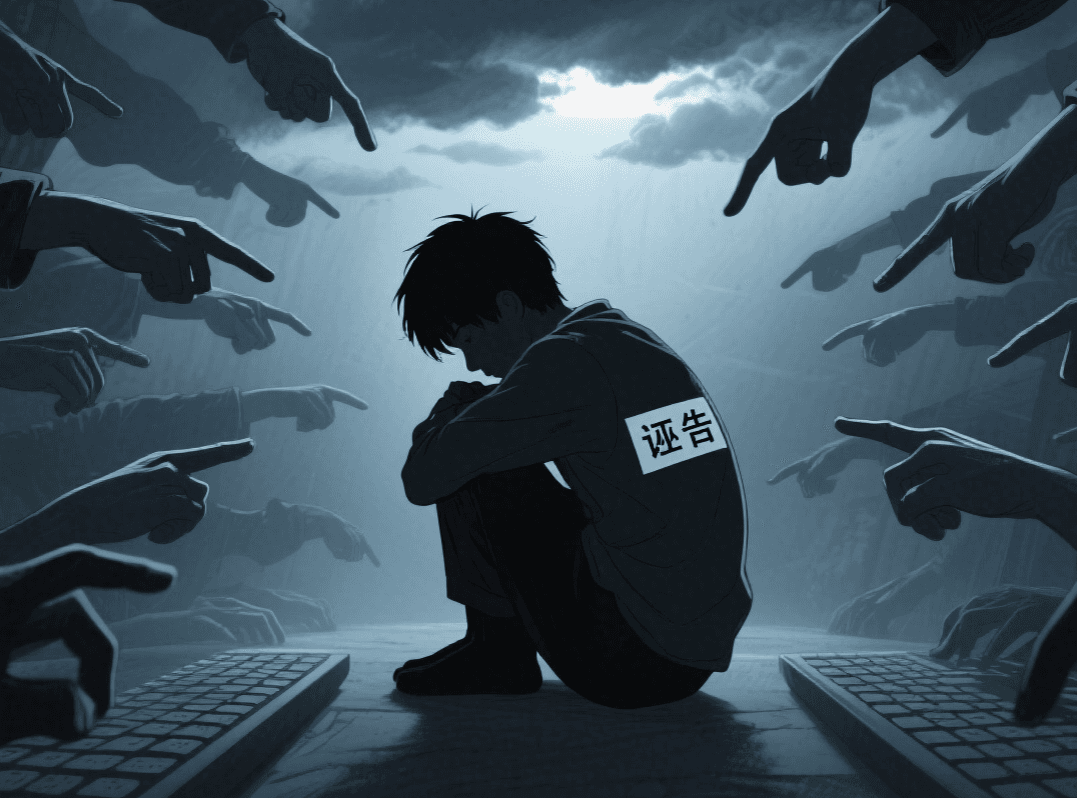

在这场精心设计的叙事陷阱里,杨某至少干了三件让人发指的事:第一,偷拍行为侵犯隐私权,却被包装成‘维权必要手段’;第二,选择性公开证据链,把医学上的抓痒曲解成性骚扰;第三,利用网络暴力实施‘社会性死亡’,导致肖某某爷爷因网暴内容猝死、外公成植物人。这些行为早超过正常维权范畴,分明是披着 “女性觉醒” 外衣的道德谋杀。

舆论场的集体癔症:流量狂欢下的真相湮灭

事件发酵初期,某媒体的《我在武大图书馆被性骚扰》推文两天内狂揽 6.6 亿阅读量。当 “受害者叙事” 撞上 “性别对立”,事实核查机制瞬间失效。网友们忙着传播 P 成遗像的照片、编造 “官二代欺压女生” 的谣言,却对肖某某的皮肤病病历、五名医学专家的联合论证视而不见。这种 “先定罪后取证” 的思维,和清华美院唐某偷拍风波如出一辙 —— 都是用舆论审判代替理性思辨,用道德大棒掩盖事实真相。

更讽刺的是舆论场的 “健忘症”。判决公布后,当初带节奏的媒体悄悄删文,曾经义愤填膺的网民迅速转移战场,只剩肖某某在社交平台被辱骂的留言随风飘荡。这让我想起朱军被弦子诬告案,胜诉后的朱军至今无法重返央视,而造谣者却逍遥法外。当流量成为正义的标尺,真相就成了最廉价的牺牲品。

制度性失序:高校治理与法律漏洞的双重溃败

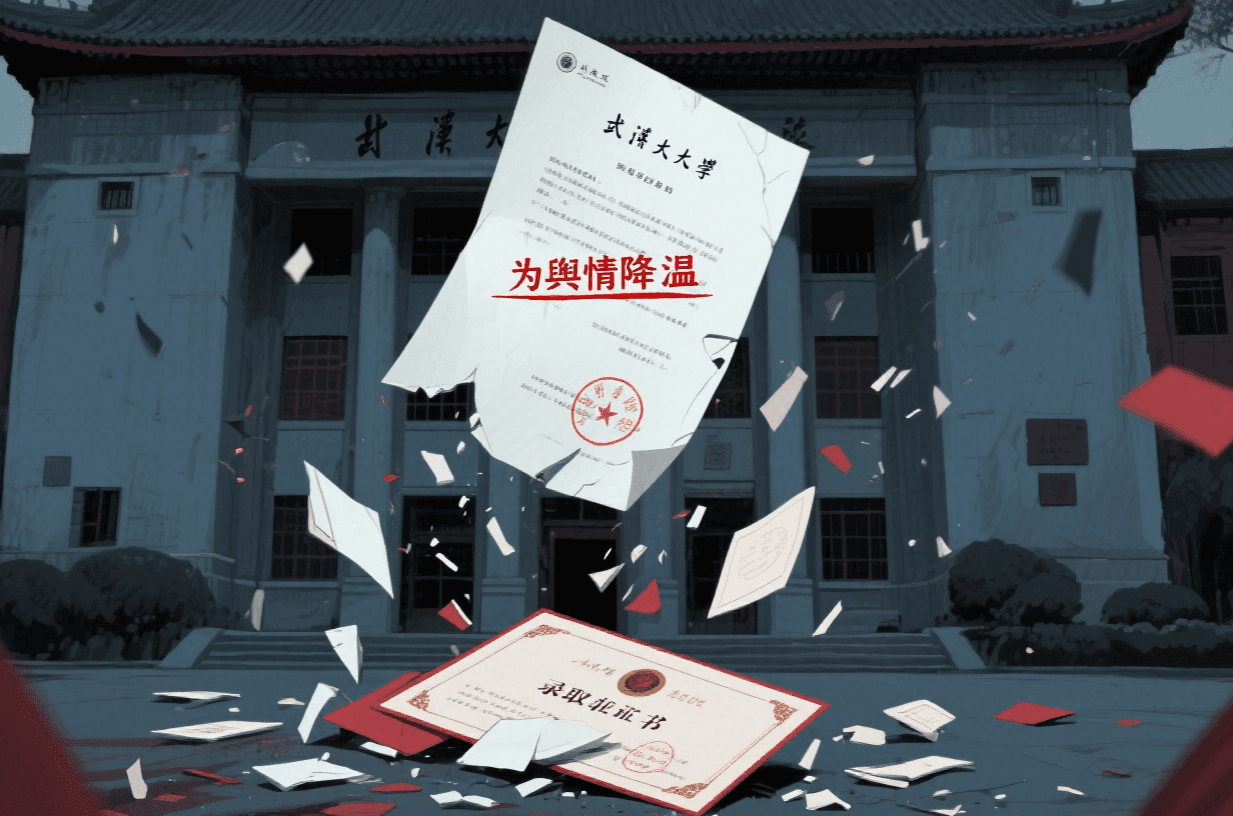

武汉大学的做法让人寒心。在证据不足的情况下仓促给予记过处分,理由竟是 “为舆情降温”,这种将行政效率凌驾于程序正义之上的操作,和当年西安地铁拖拽事件如出一辙。更让人愤慨的是,败诉的杨某顺利保研香港浸会大学,而肖某某却因处分记录失去保研资格。这种 “诬告者获益、受害者买单” 的结果,彻底颠覆了基本的价值导向。

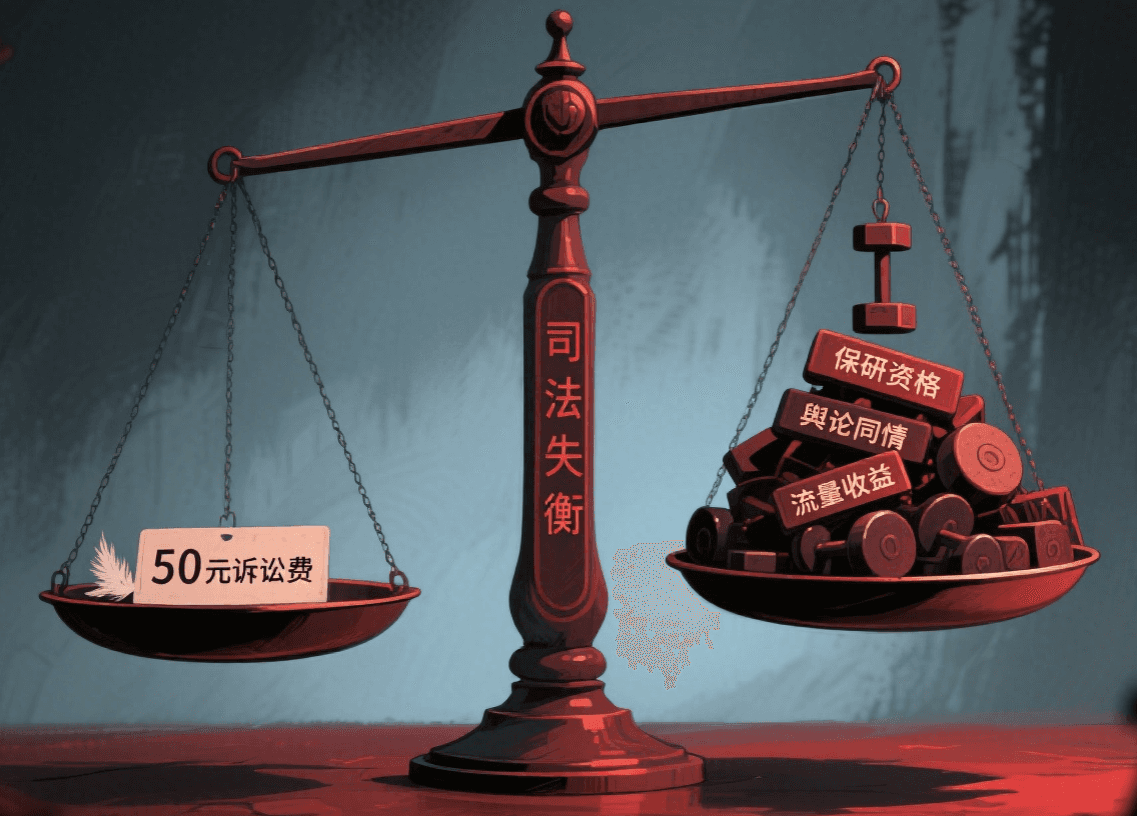

法律层面的漏洞同样触目惊心。尽管刑法第 243 条明确规定诬告陷害罪,但实践中极少适用。本案中,杨某的行为已造成他人死亡、精神残疾等严重后果,却仅承担 50 元诉讼费。对比黑龙江通报的 7 起诬告案例,有人因诬告被行政拘留 10 日,有人被判处有期徒刑一年,而杨某的 “低风险高收益” 操作,客观上鼓励了投机者铤而走险。正如法律专家所言:“当诬告成为零成本的生意,社会公信力将荡然无存。”

超越性别的文明重构:为每一个个体筑起防火墙

这场悲剧的本质,是人性之恶借性别议题粉墨登场。从川大张某到清华唐某,类似事件不断重演,暴露出部分群体对 “弱势群体” 身份的滥用。真正的性别平等,应建立在事实核查的基础上,而非用新的歧视取代旧的歧视。正如医学专家强调:“性骚扰需具备针对性和主动性,而本案双方无眼神交流、无语言互动,不符合构成要件。”

社会进步的标志,在于能为每一个个体提供免于恐惧的制度保障。肖某某的遭遇警示我们:当我们为某一方的 “弱势群体” 身份欢呼时,必须同时建立保护无辜者的防火墙。唯有完善诬告反坐机制、强化高校治理责任、重塑舆论理性精神,才能避免下一个 “肖某某” 在莫须有的罪名中凋零。

这场耗时两年的司法救赎,终究未能挽回肖某某破碎的人生。他的创伤后应激障碍、亲人的离世、学业的中断,都在提醒我们:在追求正义的道路上,任何对程序正义的轻慢、对事实真相的漠视,都将成为文明进程中的污点。当诬告的代价不足以震慑恶行,当舆论的狂欢掩盖理性之光,我们每个人都可能成为下一个待宰的羔羊。