南京红大爷事件:当直男遭遇男扮女装的猎捕者

谢藏锋

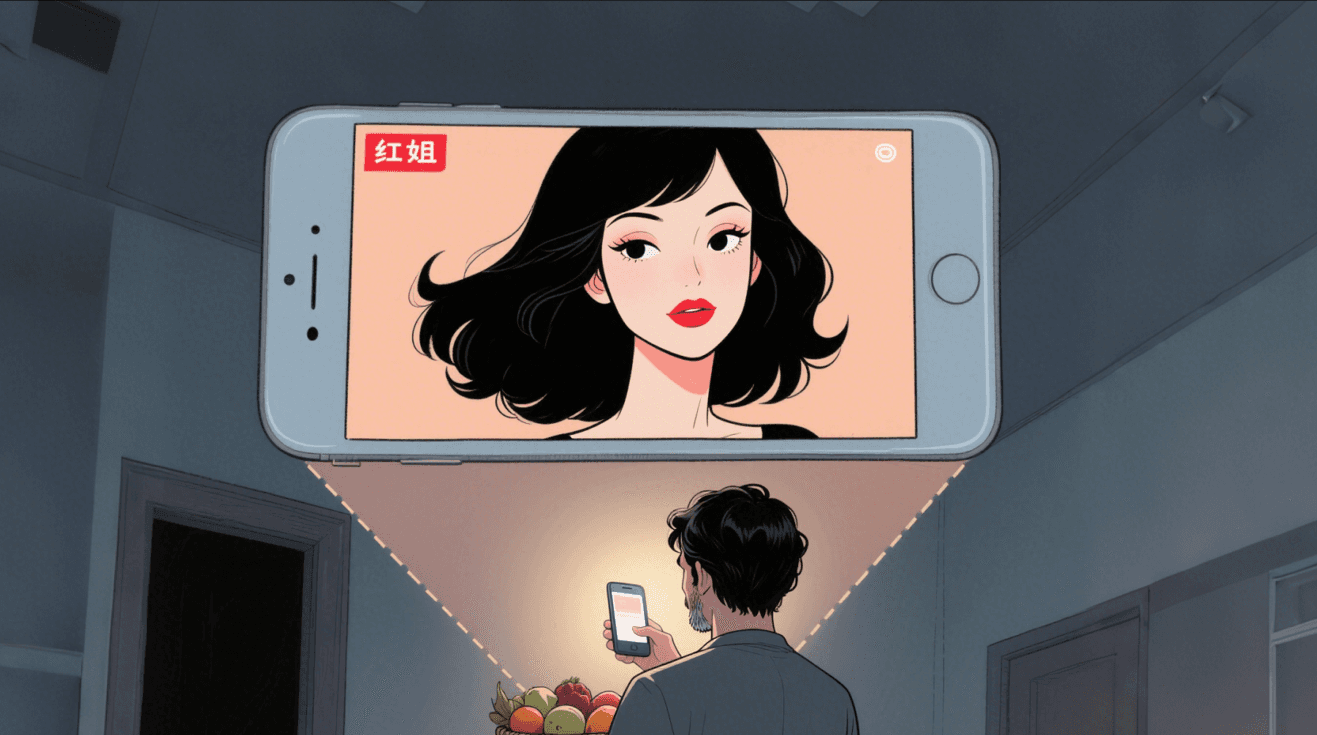

38 岁男子焦某某以 “红姐” 为名,通过男扮女装诱骗千余名年轻直男赴约,甚至在部分受害者发现其真实性别后仍完成性行为。这个案件的吊诡之处在于:红大爷不仅外貌丑陋,且男扮女装的伪装存在明显破绽,为何仍有如此多高颜值直男前赴后继?

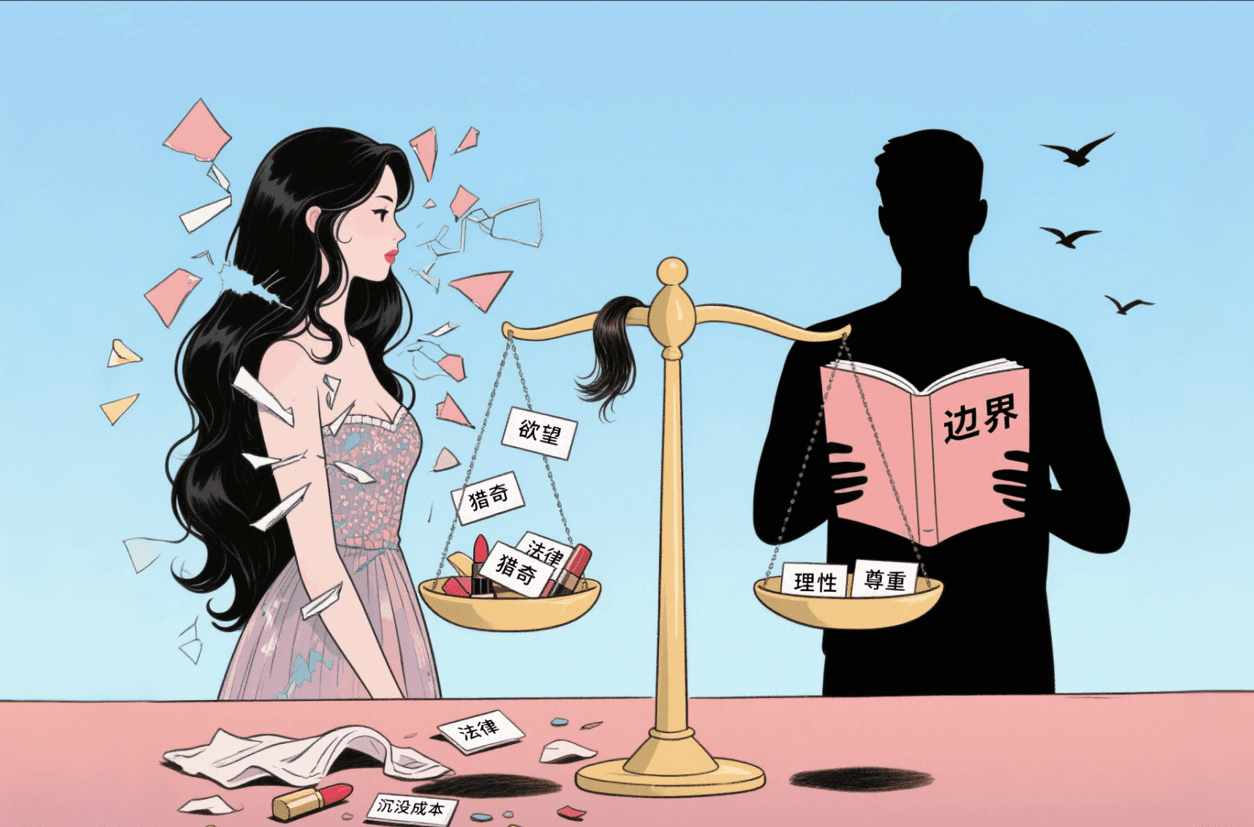

认知迷雾:欲望滤镜下的性别盲视

确认偏误主导的认知陷阱

这些男性在社交平台看到 “红姐” 精心打造的女性人设时,大脑已预设了 “对方是女性” 的认知框架。心理学中的 “确认偏误”(confirmation bias)在此发挥作用 —— 他们选择性关注符合预期的线索(如变声器处理过的声音、磨皮滤镜下的照片),而刻意忽视喉结、粗糙手掌等矛盾信号。更吊诡的是,当红大爷用 “甲状腺手术留疤” 等借口解释异常时,受害者反而因 “得到合理解释” 而强化了既有认知。

性唤起状态下的认知降维

神经科学研究表明,性兴奋会导致大脑前额叶皮层活动抑制,使判断力和注意力显著下降。红大爷深谙此道:他通常选择光线昏暗的出租屋见面,通过暧昧对话提前引发性唤起,让男性在生理冲动中陷入 “认知隧道效应”—— 仅聚焦于性暗示,而对其他感官信息(如异常气味、不协调的肢体动作)失去敏感度。

性别刻板印象的自我强化

传统性别框架中,“女性主动邀约性行为” 本就违背常规认知。这种反差反而成为红大爷的保护色:受害者潜意识里认为 “丑女不可能骗炮”,从而陷入 “越不合理越真实” 的认知悖论。

行为悖论:发现真相后的继续沉沦

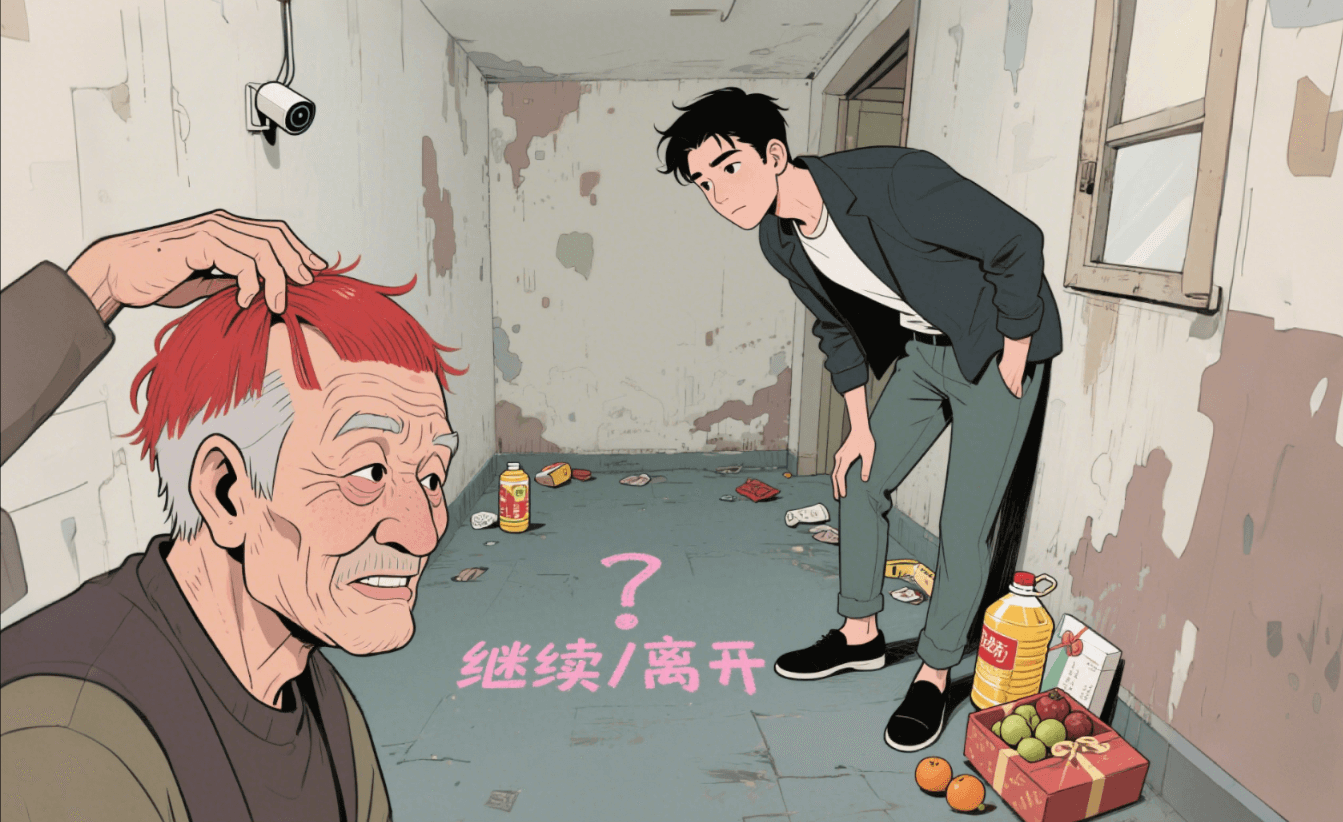

沉没成本效应的致命束缚

当受害者携带食用油、水果等 “见面礼” 抵达现场,心理账户中的 “投入成本” 已形成。行为经济学中的 “沉没成本谬误”(sunk cost fallacy)在此显灵:既然礼物买了、路也走了,“来都来了” 的心态驱使他们选择完成交易。更微妙的是,红大爷拒收现金、只收实物的设计,将物质投入具象化,进一步放大了退出的心理阻力。

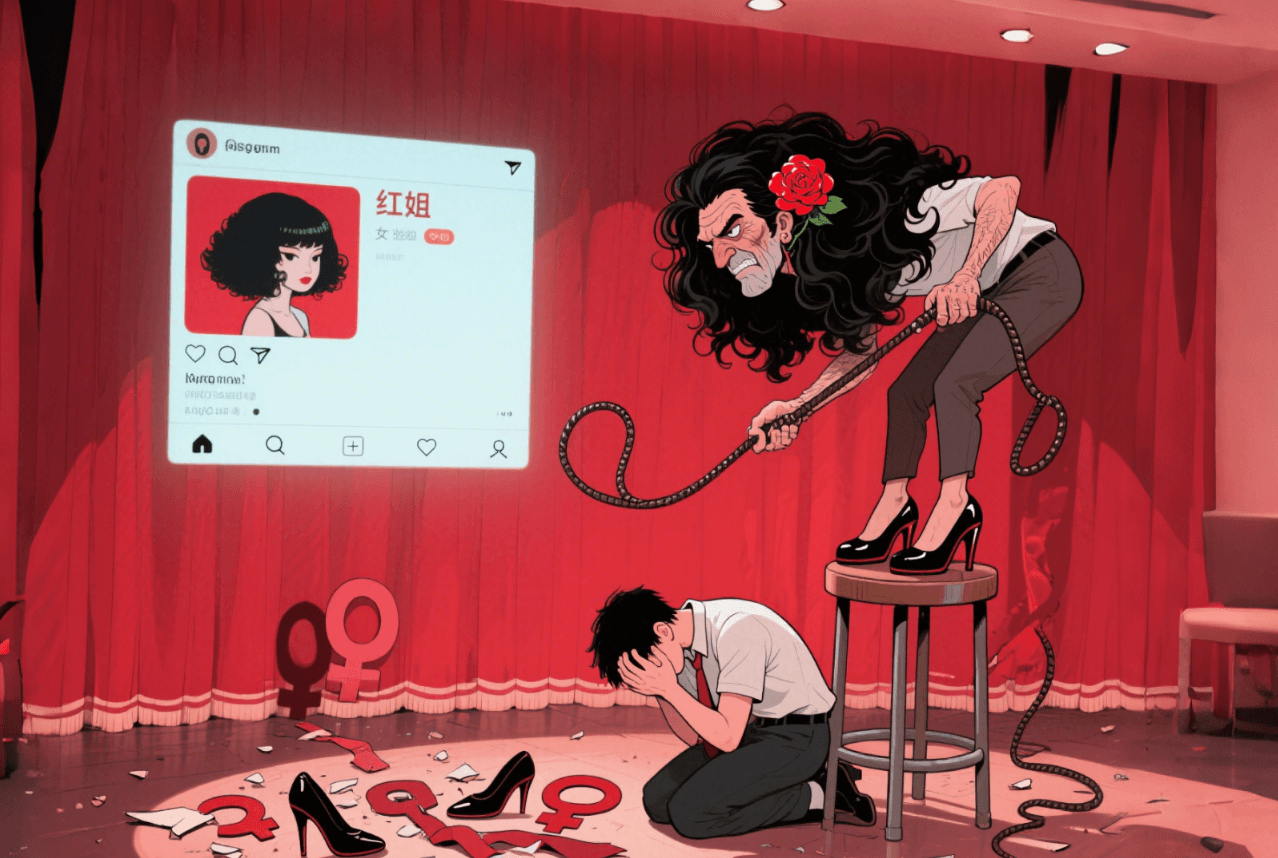

权力倒置中的猎奇快感

部分男性在识破伪装后仍选择继续,本质上是在进行一场危险的权力游戏。当红大爷从 “被猎者” 瞬间转为 “捕猎者”,这种身份反转激发了部分人的施虐欲与征服欲。警方调查发现,有受害者三度赴约,甚至主动配合拍摄视频,将这种畸形关系异化为 “角色扮演的成人游戏”。

性取向光谱的灰色地带

性学研究表明,人类性取向并非非黑即白的二元对立,而是存在流动性。这些自称直男的男性,可能在特定情境下(如酒精作用、匿名环境)短暂激活了潜在的双性恋倾向。更值得关注的是,红大爷提供的 “免费性体验” 恰好满足了他们对禁忌快感的探索需求,而无需承担 “出柜” 的社会风险。

社会镜像:欲望叙事中的结构性困境

数字时代的亲密关系异化

这些高颜值男性的行为,折射出都市青年在原子化生存中的情感饥渴。社交媒体将亲密关系简化为 “滑动匹配” 的快餐模式,导致部分人将性作为缓解孤独的速效药。当红大爷以 “真诚伴侣” 人设出现时,他实际上扮演了 “情感缺口填补者” 的角色 —— 即便这种填补是虚假的。

性别权力的反向操演

红大爷的成功,本质上是对传统性别权力关系的暴力拆解。他通过男扮女装获得绝对掌控权,将 “女性” 身份异化为猎捕工具。这种行为在心理学上暗合 “权力补偿理论”:当个体在现实中遭遇价值感缺失时,往往会通过极端行为重建存在感。

公共卫生领域的隐形危机

尽管 “11 人 HIV 阳性” 已被辟谣,但男男性行为群体的防艾困境再次浮出水面。数据显示,我国男男性行为者艾滋病感染率高达 5.7%,而安全套使用率不足 50%。红大爷事件如同放大镜,照见了这个隐秘群体在疾病恐惧与社会歧视夹缝中的艰难生存。

批判与反思:在欲望的废墟上重建理性

红大爷的行为是对人类文明底线的公然挑衅。他将他人隐私异化为牟利工具,把亲密关系降维成商品交易,这种行为不仅触犯刑法第 364 条传播淫秽物品罪,更在道德层面撕开了一个难以弥合的伤口。但批判的锋芒不应仅指向个体:

平台责任:社交平台需建立 “真实性权重” 评价体系,对异常行为(如频繁更换性别标识、高频率约见)及时预警。对加密传播平台,应强制实施 “上传者实名认证 + 内容区块链存证” 机制。

法律完善:现行法律对性隐私犯罪的界定存在模糊地带,建议将 “偷拍并传播亲密视频” 单独入罪,量刑标准与传播范围、受害者心理伤害程度挂钩。

性教育革新:打破 “谈性色变” 的文化桎梏,在中学阶段增设 “性别多样性认知” 课程,通过角色扮演、案例分析等方式,帮助青少年建立健康的性边界意识。

这场荒诞剧终将落幕,但留下的思考永无止境。当我们在吃瓜时,不妨多一份对人性的悲悯、对真相的敬畏、对文明的守护。毕竟,真正的自由,从来都是戴着镣铐的舞蹈。