年轻人上班摸鱼不应感到愧疚

谢藏锋

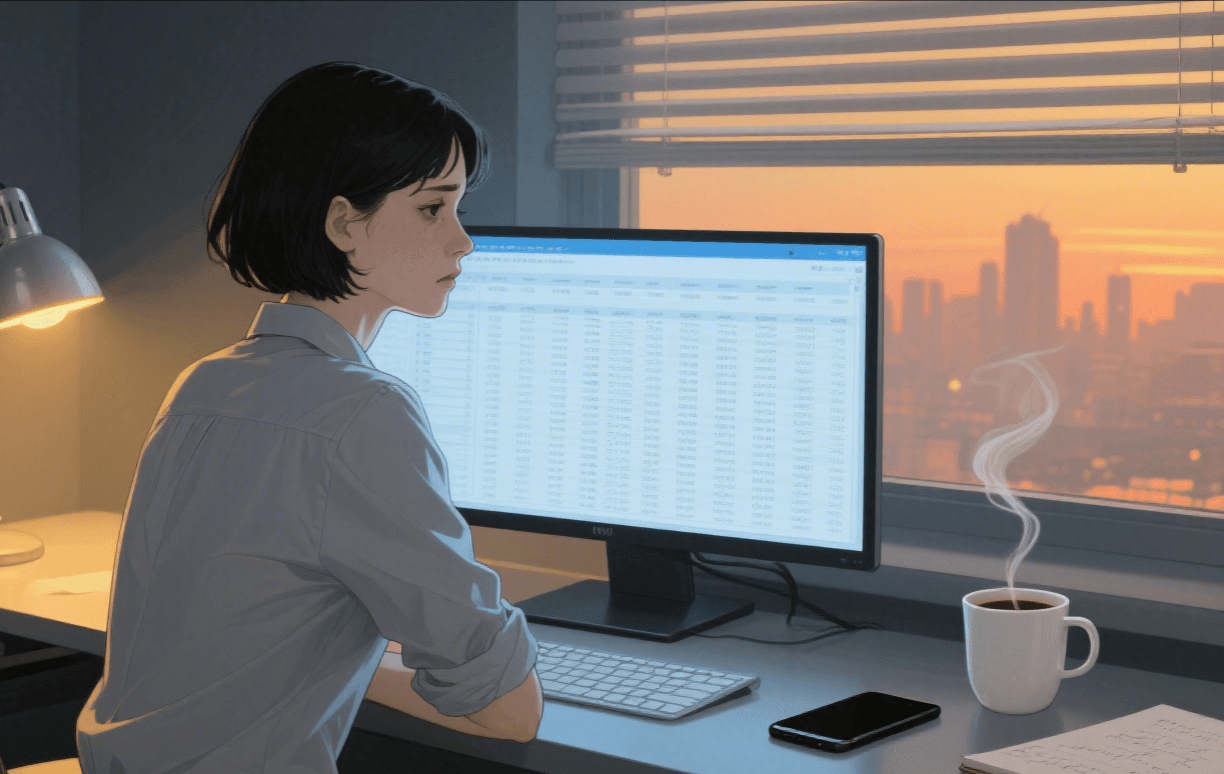

当下职场,“摸鱼”已成为年轻人工作日常中的某种默契暗语——它可能意味着几分钟的社交媒体浏览,一段无关紧要的闲聊,或仅仅是片刻的放空凝视。然而,当年轻人们从短暂的“摸鱼”中回过神来,一种莫名的愧疚感却常常悄然滋生,仿佛偷窃了老板的宝贵时间。这份愧疚,实在是一种被过度内化的现代职场规训。

摸鱼现象,本质上是对当代异化劳动形态的个体化回应。 当工作内容日益碎片化、重复化,当KPI如无形枷锁悬于头顶,当组织文化中弥漫着形式主义与无意义感时,年轻人所体验的,正是马克思所言的劳动“异化”——工作不再与自我本质相连,反而成了外在的压迫性存在。摸鱼,不过是年轻人在这片精神荒漠中寻得的一处微小绿洲,一个短暂恢复主体性、重新调整呼吸的喘息窗口。

从效率维度审视,摸鱼的合理性亦有其科学支撑。现代心理学研究早已戳穿“持续专注”的神话。人的注意力资源有限,认知心理学揭示,长时间高强度聚焦反而导致效率断崖式下跌。那些被污名化的“摸鱼”碎片时间,恰如大脑自主启动的“微重启”机制,通过短暂抽离,为后续专注注入新能量。亨利·福特百年前就已发现,强制缩短工时至每日八小时,反令工人总产出跃升——这一效率悖论的核心,正是对休息价值的承认。零散摸鱼,何尝不是当代高压脑力劳动中一种自发的“碎片化休息策略”?它无意颠覆工作,而是以巧妙方式维系着工作引擎的可持续运转。

至于道德层面的愧疚枷锁,更多源于社会对“生产力”的过度神化与个体规训的内化。传统工作伦理常将“手不停歇”与“道德高尚”捆绑,将资本逻辑对时间的贪婪索取,包装成不可置疑的“敬业精神”。当年轻人将这套逻辑内化为自我审查的标准,摸鱼后的负罪感便自然生成。然而,这不过是资本逻辑对个体生命时间的隐形殖民。我们需清醒:工作的价值绝非由分秒的填满度定义,而在于真实有效的创造与贡献。

当年轻人在格子间里稍作精神游离,实无必要背负道德重轭。这不是对责任的逃避,而是对异化劳动的无声调适,是疲惫心灵必要的自我修复术。与其在愧疚中自我消耗,不如坦然接纳这种存在智慧——它守护着我们作为“人”而非“生产机器”的最后尊严。摸鱼,实为高压职场下一种清醒的生存策略与理性自救。

当工作的意义被异化稀释,摸鱼便成了年轻人寻回自我的微小时刻——那片刻喘息里,藏着对抗异化的最后尊严。