跳错楼后,他们叫我因公殉职

谢藏锋

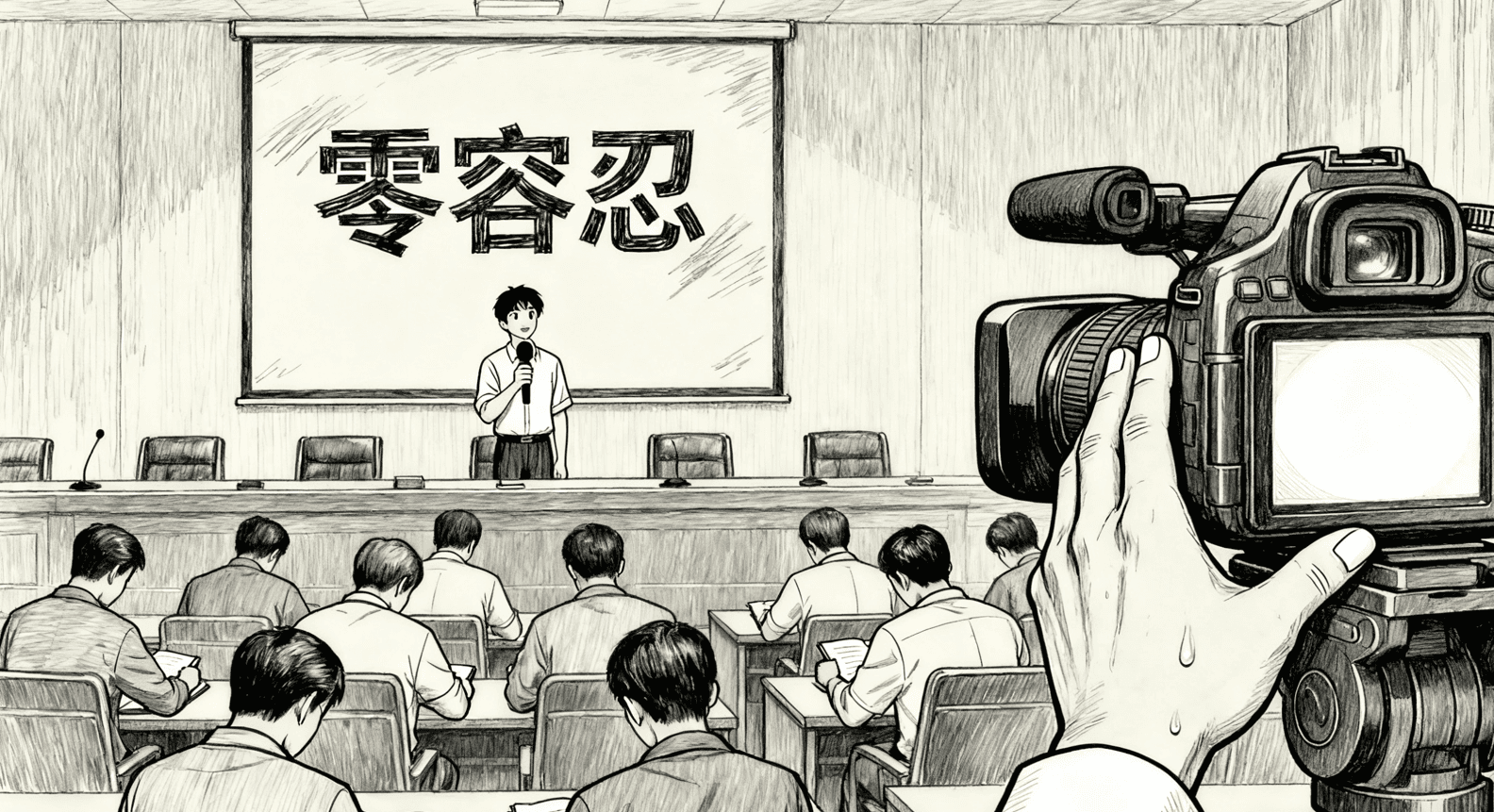

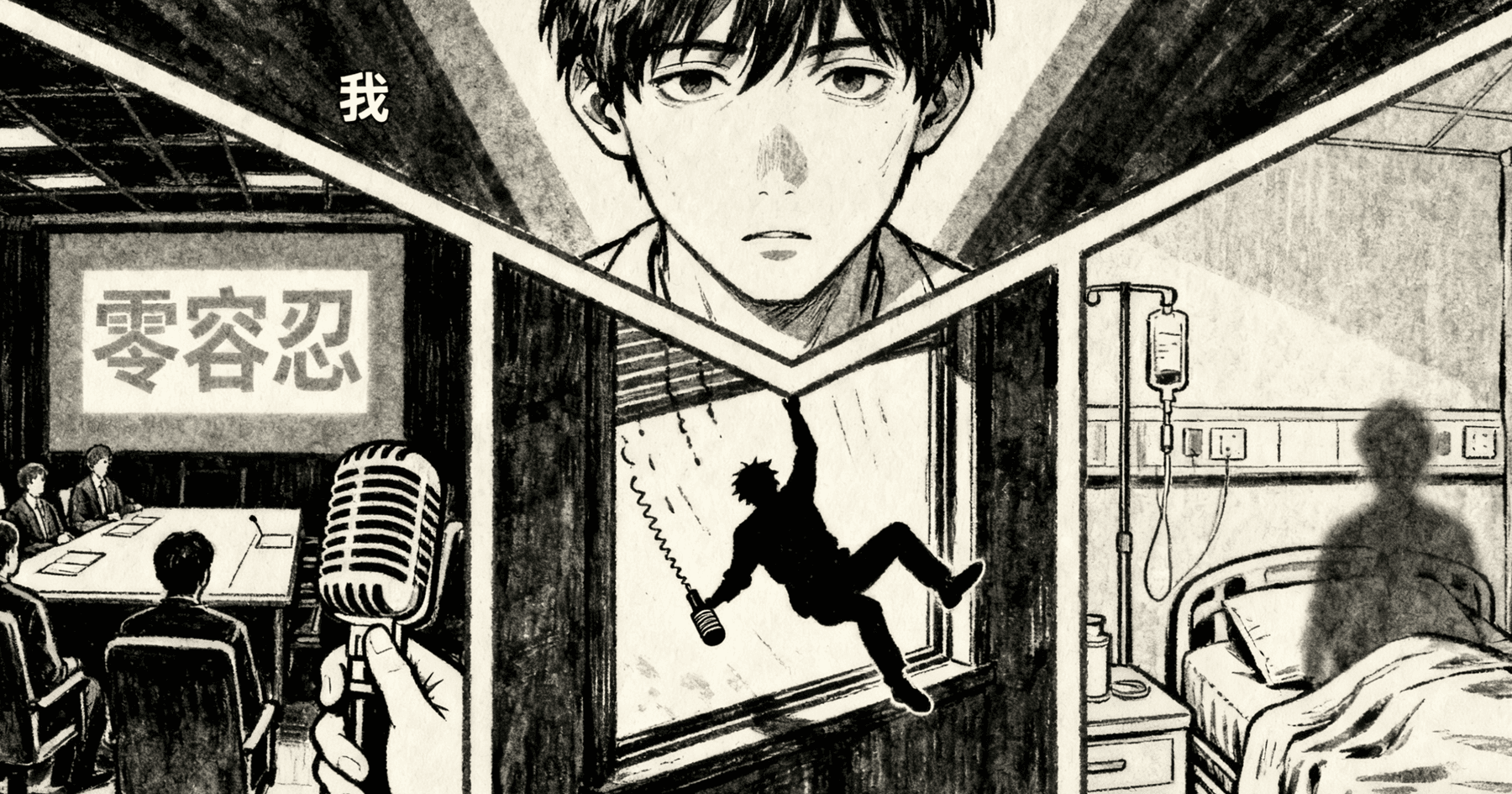

会议室里的空调冷气有些足,我握着麦克风的手却浸出了薄汗。台下坐着二十多个乡镇干部,笔记本翻得沙沙响,摄像机镜头正对着我胸前的党徽。我清了清嗓子,声音比预想中更洪亮:“同志们,廉洁是干部的生命线,一丝一毫都不能动摇!”

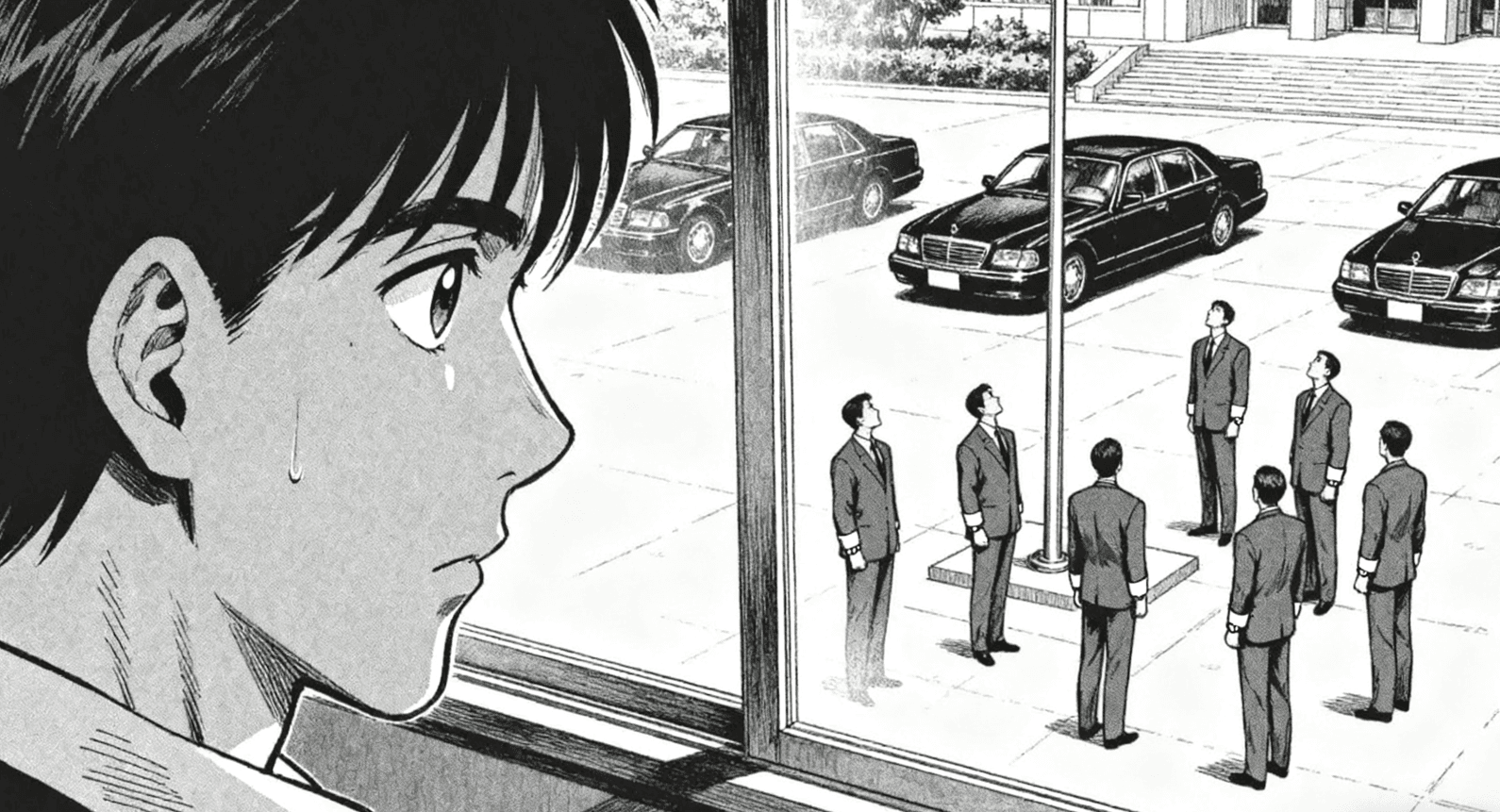

指尖划过 PPT 上 “零容忍” 三个红色大字时,眼角余光突然瞥见楼下大院里的动静。三辆黑色轿车停在旗杆旁,下来六个穿深灰色西装的男人,袖口露出统一的银色手表,正抬头朝办公楼这边看。

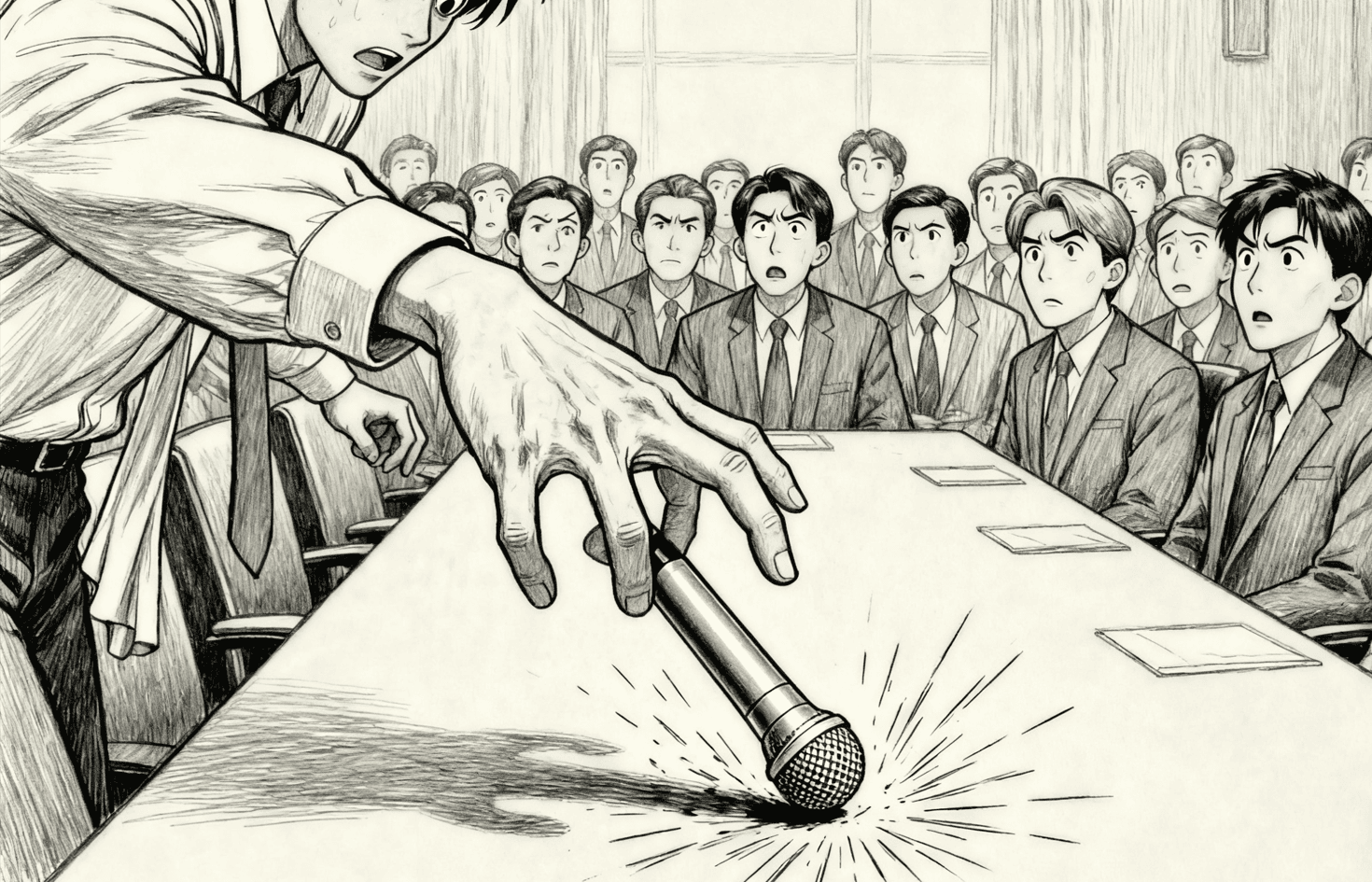

心脏像被一只无形的手攥住,瞬间停跳了半拍。冷汗顺着后颈往下滑,握麦克风的手指突然失了力气 ——“哐当” 一声,银灰色的高保真麦克风从掌心滑落,重重砸在实木会议桌上。

刺耳的金属撞击声没等落地,就被头顶的音箱瞬间放大,尖锐的噪音像钢针似的扎进每个人耳朵里。台下的干部们齐刷刷抬头,原本翻笔记本的手顿在半空,连摄像机的镜头都明显晃了一下。

“钱书记?” 坐在第一排的办公室主任猛地站起来,声音里带着慌,“您没事吧?”

我这才回过神,想去捡麦克风的手却止不住地发抖。是纪委的。这个念头像淬了毒的冰锥,狠狠扎进我脑子里。上周才把城西那块地违规批给老周,他塞的那个紫檀木盒子还在书房保险柜里;上个月接待考察团,在度假村的消费单是用扶贫款冲的;还有李副局长送来的那套海景房钥匙,现在还藏在老婆的首饰盒底层。这些事像走马灯似的在眼前转,每一件都够我把牢底坐穿。

窗外的西装男们正朝电梯口走,皮鞋踩在水泥地上的声音,仿佛透过墙壁传进会议室,一下下踩在我的神经上。他们肯定是来抓我的,说不定已经掌握了所有证据,现在上来就是要在所有人面前把我带走 —— 刚才那声刺耳的噪音,说不定就是我慌乱的 “罪证”,早就被他们听在了耳里。

不能被抓。这个念头一旦冒出来,就像疯长的野草瞬间占据了整个大脑。我见过前几年被双规的王局长,头发一夜全白,在看守所里连腰都直不起来。我不能变成那样,我还有老婆孩子,还有没来得及享受的那些东西。

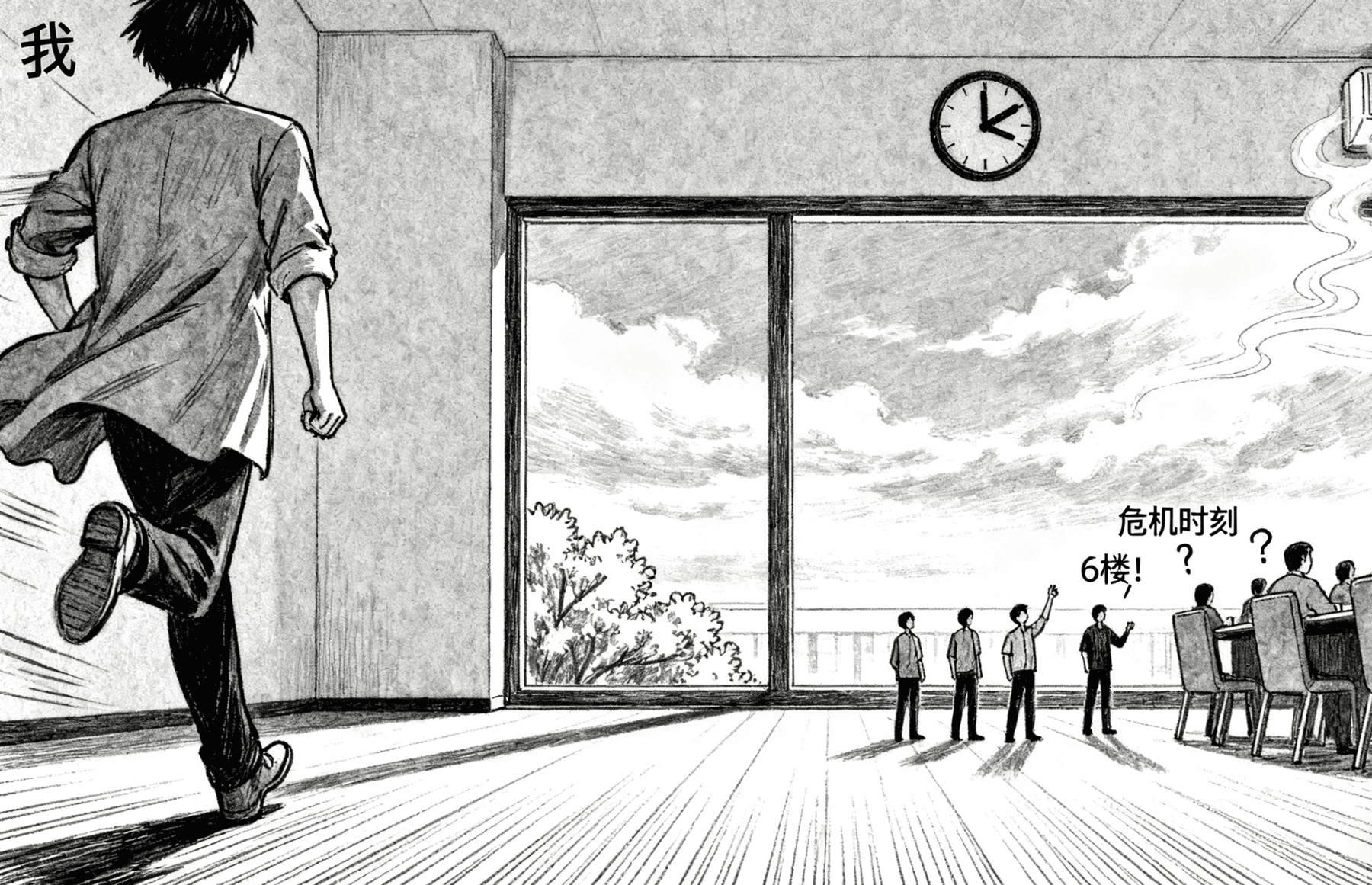

会议室里的议论声突然变得模糊,所有人的目光都聚焦在我身上,像无数根针一样扎在我背上。我看到空调出风口的白雾在慢慢飘,看到墙上的时钟指针在缓缓动,看到楼下那些西装男已经走进了电梯口 —— 电梯数字肯定在往上跳,很快就要到六楼了。

“钱书记,您要去哪儿?” 有人站起来问,声音里满是疑惑。

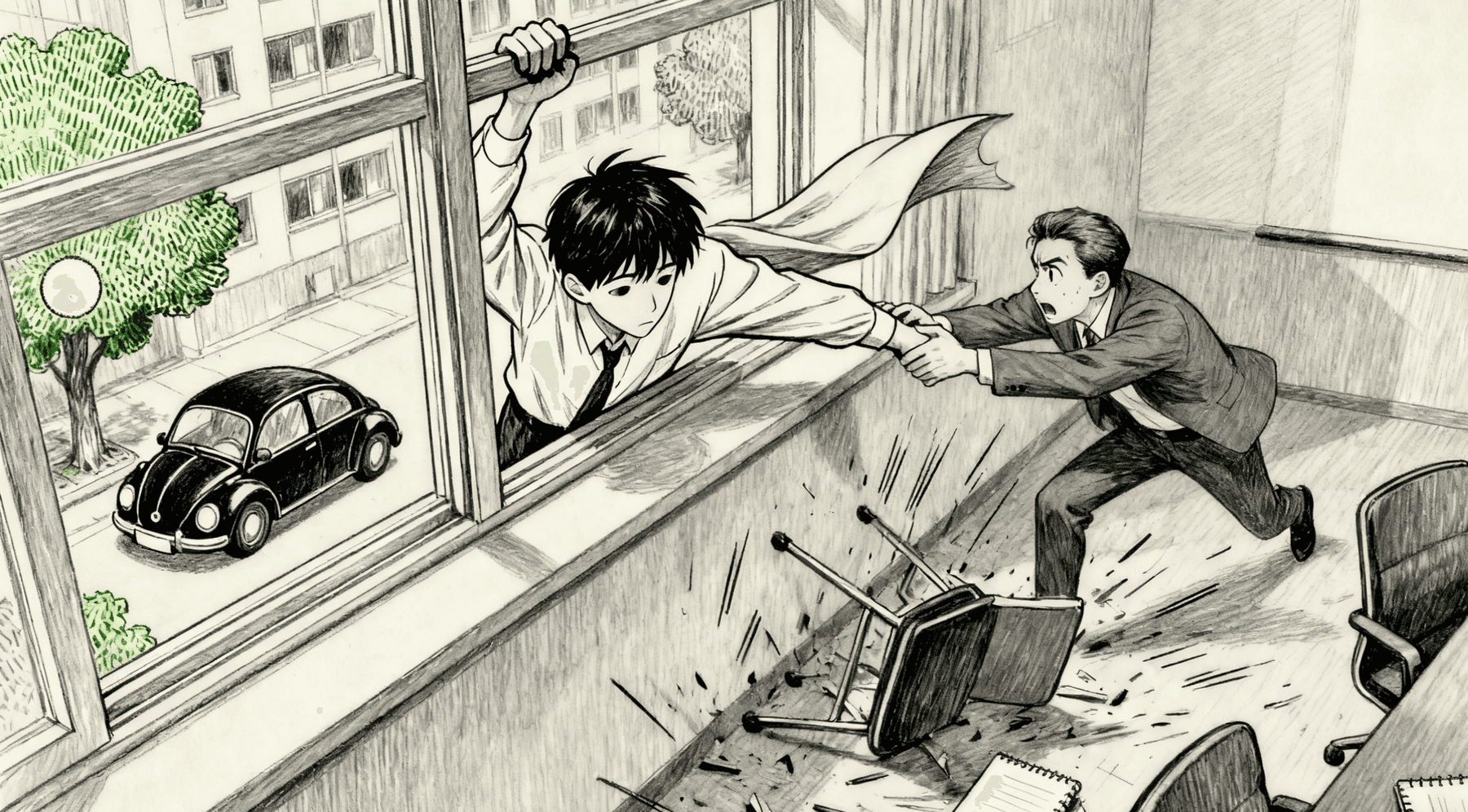

我没有回答,脚步不受控制地朝窗户走去。六楼的高度,风从窗外吹进来,带着楼下樟树的味道。我只要跳下去,一切就都结束了,他们就再也抓不到我了。

“钱书记,别冲动!” 办公室主任冲过来想拉我的胳膊,指尖刚碰到我的袖子,就被我狠狠甩开。

身体已经探出了窗外。楼下的景象在眼前放大,樟树的叶子绿得刺眼,停在大院里的轿车像一个个黑色的甲壳虫。那些西装男应该还在电梯里,他们不会想到,我会用这种方式结束。

身体失重的瞬间,我听到身后传来整齐的惊呼声,还夹杂着桌椅被撞倒的声响。风在耳边呼啸,我闭上眼睛,脑子里最后闪过的,是老婆打开紫檀木盒子时惊喜的表情 —— 那里面装着的金条,还没来得及换成现金存进海外账户。

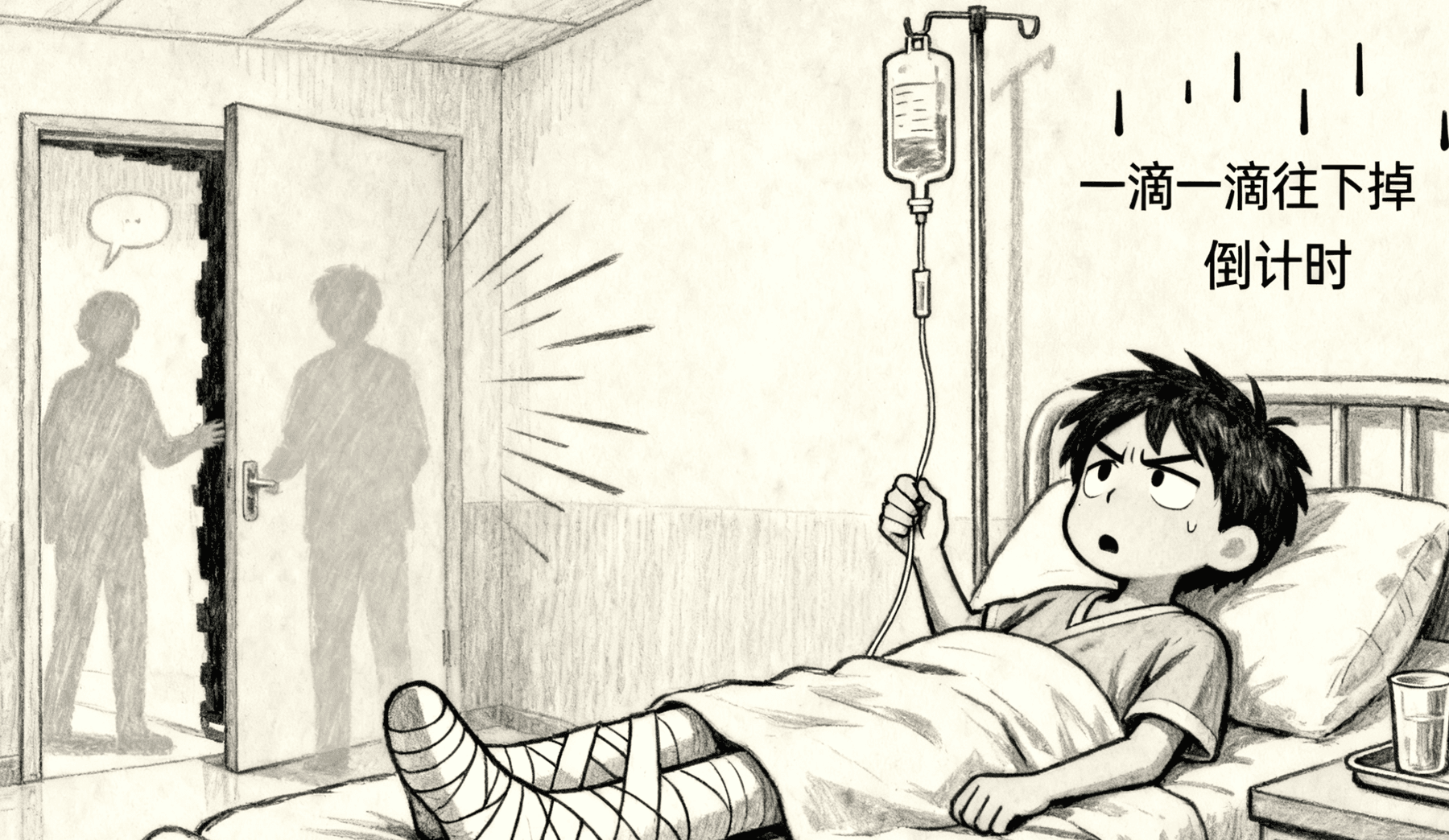

再次有知觉时,是在医院的抢救室里。消毒水的味道呛得我咳嗽,医生说我摔断了双腿,幸好楼下那棵老樟树的枝桠缓冲了冲击力,捡回了一条命。

迷迷糊糊中,我听到病房外有人说话,声音透过门缝飘进来,格外清晰。

“钱书记这是因公殉职未遂啊,开廉洁会的时候都在想着工作,肯定是太累了才头晕掉下去的。”

“可不是嘛,刚才在会议室还摔了麦克风,估计那时候就已经不舒服了,还硬撑着讲话。”

“招商局的人昨天还来医院了,说多亏钱书记之前帮他们对接企业,这次调研才这么顺利,还夸咱们县有个办实事的好领导呢。”

招商局?我猛地睁开眼,输液管都被我扯得晃了一下。那些西装男,不是纪委的?

护士端着药盘走进来,笑着递过水杯:“钱书记,您可真幸运。昨天招商局的调研团队还特意来看您,说您是人民的好干部,让您安心养伤呢。”

我看着天花板上的输液瓶,液体一滴一滴往下掉,像在为我这场荒唐的自我审判倒计时。原来我拼了命想逃的,不过是自己吓自己;原来那声被音箱放大的刺耳噪音,最后竟成了 “因公劳累” 的 “证明”。而现在,我成了所有人眼里因公受伤的好干部,那些藏在保险柜和首饰盒里的罪证,还安安稳稳地待在原地。

只是我不知道,这场用双腿换来的 “因公殉职” 戏码,还要演多久。而那些没被发现的秘密,会不会在某个不经意的瞬间 —— 比如有人想起会议室里那声突兀的麦克风掉落声 —— 再次将我推向更高的深渊。