鸿蒙系统真的能取代安卓吗?

谢藏锋

作为一名长期关注移动操作系统生态的开发者,鸿蒙系统的崛起无疑是近年来最值得探讨的科技议题之一。从技术架构到市场策略,从开发者生态到用户体验,这场操作系统的博弈远不止于代码的较量,而是一场关乎产业话语权的深层竞争。

生态壁垒:从应用数量到用户习惯的鸿沟

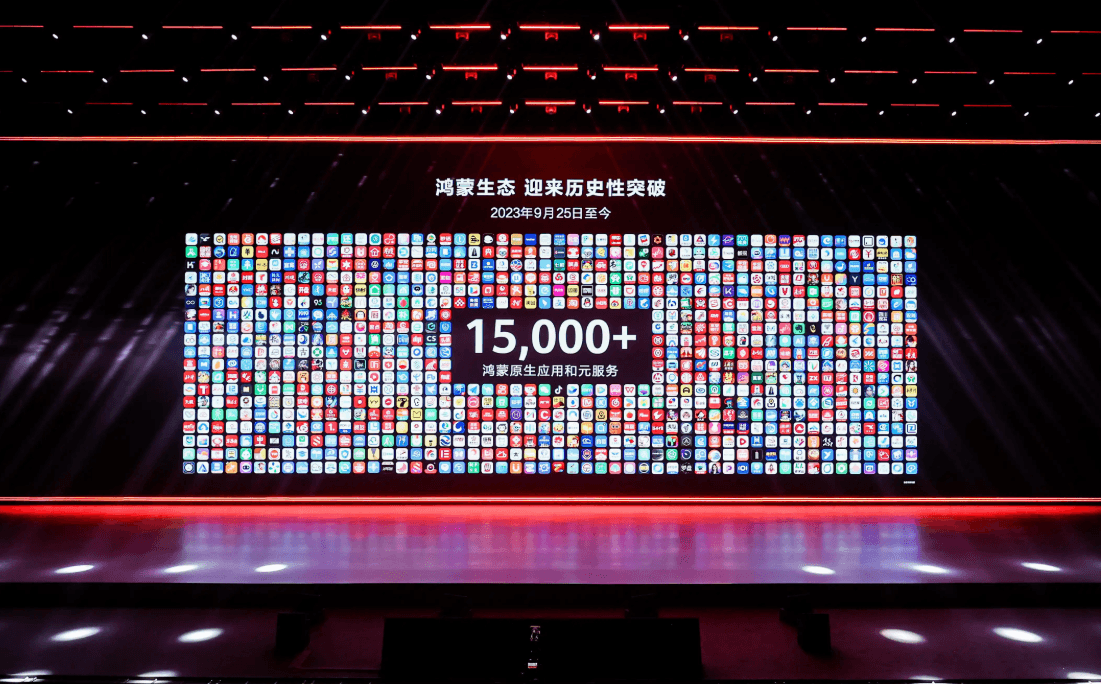

截至 2025 年 4 月,鸿蒙原生应用数量突破 5.3 万款,开发者规模达 800 万人,这组数据看似亮眼,但对比安卓全球 70% 的市场份额和数百万级应用总量,差距依然显著。更值得关注的是,鸿蒙生态的国际渗透率仅 3%,主要依赖中东和非洲试点,而安卓在欧美、东南亚等主流市场占据绝对主导。这种地域失衡意味着,鸿蒙若想复制安卓的全球化成功,需突破语言适配、文化差异和地缘政治的多重障碍。

用户习惯的迁移成本同样不容忽视。尽管华为通过 “应用兼容模式” 过渡,但微信、百度地图等国民级应用的鸿蒙版仍存在功能缺失。实测显示,从 iOS 迁移至鸿蒙设备的用户中,近半数因核心应用体验落差选择切回原系统。这种 “双机并行” 现象,折射出生态替代的复杂性 —— 操作系统之争本质上是用户时间和注意力的争夺。

技术迭代:兼容与创新的双刃剑

鸿蒙的分布式架构和微内核设计,确实为多设备协同提供了理论优势。例如,其分布式软总线技术可实现毫秒级时延的设备互联,这在智能家居、车联网等场景具有应用潜力。但技术创新往往伴随阵痛:鸿蒙 Next 版本彻底移除安卓兼容层后,早期基于 AOSP 开发的应用需推倒重来。某教育类 APP 因在平板和智慧屏上的适配差异被迫下架修复,暴露了生态迁移的底层矛盾。

性能优化层面,鸿蒙虽通过方舟编译器提升执行效率,但实测数据显示,搭载骁龙 778G 芯片的鸿蒙机型在大型游戏帧率稳定性上仍略逊于同芯片安卓机型。这种差距在中端市场尤为敏感 ——2000-3000 元价位段,65% 的消费者仍选择安卓机型,价格与体验的平衡法则并未因系统差异而改变。

开发者博弈:理想与现实的落差

华为通过 “鸿蒙星光计划” 投入 1 亿元激励开发者,并与高校合作开设鸿蒙课程,这些举措推动了生态规模的快速扩张。但繁荣表象下暗藏危机:头部应用的适配进度与中小开发者的生存困境形成鲜明对比。某工具类 APP 开发者透露,其产品三个月下载量不足 5000 次,而申请华为流量扶持需日活超 10 万,这种马太效应可能导致生态多样性受损。

技术栈的封闭性进一步加剧了开发者的顾虑。鸿蒙深度依赖 DevEco Studio 等自研工具链,且部分核心技术未开源,使得开发者跳槽时面临 “技术归零” 风险。这种生态绑定策略虽强化了华为的控制力,却也限制了跨平台人才流动,与安卓开放共赢的理念形成反差。

市场迷思:政策红利与商业理性的碰撞

在政企市场,鸿蒙凭借国产化政策红利快速渗透。截至 2025 年 6 月,鸿蒙办公应用覆盖超 3800 万家企业,某省级政务平台技术负责人坦言,鸿蒙用户占比不足 5% 时,优先适配安卓仍是商业理性选择。这种 “政策驱动” 与 “市场驱动” 的割裂,揭示了鸿蒙生态的结构性矛盾 —— 消费端的认知惯性和体验落差,可能抵消政策扶持的短期效应。

国际市场的拓展更是举步维艰。受 GMS 缺失影响,鸿蒙手机在海外市场份额不足 1%,欧洲消费者调研显示,62% 的受访者因无法使用 Google 服务拒绝考虑鸿蒙设备。这种生态依赖的困境,恰似当年 Windows Phone 的历史重演。

结语:取代命题的再审视

鸿蒙系统的出现,无疑为全球操作系统生态注入了新的变量。其技术架构的前瞻性、政企市场的突破以及华为的全栈技术能力,都使其具备成为 “第三极” 的潜力。但取代安卓这一命题,需要突破的远不止是技术参数的对比。当用户打开手机的第一反应仍是 “这个应用有没有鸿蒙版”,当开发者在跨平台开发时仍需权衡成本收益,当国际市场的准入门槛仍高筑如墙,鸿蒙的生态跃迁之路,或许才刚刚开始。

历史经验告诉我们,操作系统的更迭从来不是单点突破的结果,而是技术、商业、用户习惯等多重因素共振的产物。鸿蒙能否在这场长跑中后来居上?或许答案不在代码行数或市场份额的数字游戏中,而在每一个开发者的选择、每一次用户体验的细节打磨、每一轮国际市场的博弈突围里。毕竟,真正的生态霸权,从来不是取代,而是共生。